Opini

Apakah Gondrong Masih Bentuk Perlawanan atau Hanya Sekadar Gaya-Gayaan?

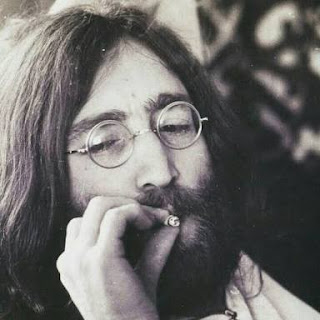

Sumber: Medium

Oleh: Namikus

Ketika mendengar rambut gondrong, maka

konotasi yang terpikir adalah pria dengan rambut panjang—bukan wanita. Seorang

wanita dengan rambut panjang tidak pernah disebut gondrong, hal itu wajar dan cenderung

diterima oleh sebagian besar masyarakat di dunia.

Gondrong selalu identik dengan pria

berambut panjang dan di dalam kata gondrong ada berbagai stigma yang dibuat

masyarakat. Pertama, ada yang menganggapnya sebagai pria urakan, kotor dan jauh

dari sikap disiplin—dan menurut saya masyarakat kebanyakan berpikir seperti

ini. Kedua, pria dengan rambut gondrong adalah cerminan sebuah sikap perlawanan

terhadap stigma masyarakat itu sendiri, simbol dari kebebasan dan perlawanan—banyak

seniman berambut gondrong untuk alasan ini. Ketiga, yaitu stigma yang menganggap

bahwa pria dengan rambut gondrong adalah hal yang biasa saja—tidak memiliki

tujuan khusus atau berhubungan dengan dua stigma sebelumnya, yaitu kotor atau

bebas.

Banyak alasan yang membuktikan bahwa

stigma negatif terhadap pria berambut gondrong banyak dipercaya oleh

masyarakat, khususnya di Indonesia. Stigma negatif tentang rambut gondrong telah berkembang sejak

zaman Soekarno dan paling parah ketika Era Orde baru. Di Zaman Soekarno, Ia

melihat bahwa rambut gondrong terlihat ke Barat-Baratan, hingga Soekarno pernah

mengatakan bahwa gondrong adalah sebuah sikap anti revolusioner.[1]

Lebih parah di zaman Soeharto, pada

zaman inilah menurut saya dimana stigma negatif rambut gondrong benar-benar

gencar. Bagaimana tidak, menurut pemerintahan Soeharto, pria berambut gondrong

dianggap sebagai sikap yang sama sekali tidak mencerminkan kepribadian bangsa

dan oleh karena itu, sikap ini dilarang dan dilegitimasi dalam sebuah aturan.

Soeharto sama sekali tidak main-main

dengan komitmennya untuk memberantas pria berambut gondrong. Senin malam, 1

Oktober 1973, Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dalam sebuah bincang-bincang di

TVRI, mendesklarasikan bahwa rambut gondrong membuat anak muda menjadi acuh tak

acuh (overschilling). Tidak hanya

itu, pemerintahan Soeharto juga pernah membentuk Bakoperagon (Badan Koordinasi

Pemberantasan Rambut Gondrong), dan sebuah gerakan razia di jalan-jalan oleh

anggota militer dengan senjata gunting, untuk mencukur siapapun yang berambut

gondrong kala itu. Dampak dari kebijakan tersebut meluas, hingga di hampir

semua instansi publik terjadi deskriminasi terhadap pria berambut gondrong, di

kalangan pelajar, mahasiswa, artis, pesepak bola, bahkan seniman sekalipun.

Bukan tanpa alasan Soeharto melakukan

kebijakan anti gondrong di Indonesia. Pada saat itu, sebenarnya paham Hippies

memang sangat populer dan menyebar ke seluruh dunia. Paham Hippies adalah

sebuah gerakan yang dilakukan oleh sebagian para remaja Amerika yang bersikap

kontra-budaya (counter-culture), yang

berusaha mengubah budaya yang mapan di masyarakat materialistik di sekitar

mereka dengan budaya longgar yang mereka inginkan sebagai sikap reaksi.

Inti yang saya pahami dari paham Hippies

adalah kebebasan, sebuah sikap memberontak untuk berekspresi, yang mereka

sebarkan kedalam beberapa media, seperti film, musik, teater, puisi dan lain

sebagainya. Hingga akhirnya paham itu berkembang dan dinikmati di berbagai

negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia. Adapun gerakan yang dicirikan

oleh Kaum Hippies adalah memang sikap acuh tak acuh terhadap penampilan, dimana

pria membiarkan rambutnya gondrong, memelihara janggot, menggunakan pakaian

warna-warni yang nyentrik, melakukan seks bebas, mengkonsumsi narkoba, hidup

secara nomaden, dan cenderung tidak terikat akan sebuah hubungan seperti

pernikahan. Kehidupan yang benar-benar bebas, seperti manusia pada zaman

komunal yang hidup di alam bebas. Tetapi paham ini mengkhendaki perdamaian

dunia, dan sempat mengecam perang Vietnam, dan peduli lingkungan, bahkan mereka

menerapkan sikap vegetarian, dan penolakan terhadap materialisme Barat.[2]

Soeharto melihat sikap pria gondrong

yang terjadi kala itu di Indonesia, sebagai sikap akibat globalisasi yang

melanda negara Indonesia. Dan sikap itu dinilai negatif, karena Soeharto

menilai bahwa sikap pria gondrong mencerminkan paham Hippies, dan bisa

mengganggu sistem sosial dan budaya yang ada di masyarakat, lebih dari itu

sikap kebebasan juga tampaknya tidak disukai Soeharto, hal itu tentu tidak baik

bagi pemerintahan yang diaa pimpin. Tetapi, dengan fakta sejarah yang terjadi

di Amerika, lantas kita bisa menghakimi semua orang berambut gondrong sebagai

pemeluk paham Hippies, bukankan itu terlalu menggeneralisir,

Berhubungan

dengan sikap pemerintah yang otoriter di zaman Orde Baru, yang mencoba

menghilangkan berbagai ancaman dengan intervensi, maka terjadilah berbagai

perlawanan. Hal itu dilakukan dengan cara tidak mengiyakan kebijakan-kebijakan

pemerintah yang dianggap konyol—salah satunya dilarang gondrong. Para aktivis,

seniman, dan tokoh yang kontra pemerintah sengaja memanjangkan rambut mereka,

meski tahu akan di razia oleh aparat—tidak hanya itu, mungkin saja bogem mentah

bisa menyasar sekali-kali ke pipi atau bagian tubuh manapun terhadap mereka. Tidak

heran jika banyak aktivis 1998, banyak berambut gondrong, salah satu alasannya tentu

adalah melawan pemerintah.

Lalu,

bagaimana dengan sekarang? Negara ini sudah dalam taraf demokrasi yang cukup

baik, meski tidak jarang ada beberapa peraturan yang dianggap masih mencederai

kebebasan berekspresi—tetapi mungkin masih lebih baik dari zaman Orde Baru. Khususnya

rambut gondrong, apakah hal ini masih bentuk perlawana? Pertanyaan yang cukup

menarik, karena meski pemerintah sudah tidak melarang rambut gondrong, tetap

saja pemahaman masyarakat dalam melihat pria berambut gondrong masih negatif.

Buktinya, tidak jarang di institusi kerja pemerintah atau swasta, pegawainya

diwajibkan tercukur pendek rapih—begitupun di institusi pendidikan, khususnya

SD-SMA, dan beberapa jurusan di kuliah.

Saya

sendiri sering melihat, bahwa pria berambut gondrong lebih banyak berada di

institusi pendidikan, khususnya universitas. Tempat ini merupakan tempat yang

pas untuk melakukan hal itu, tidak ada intervensi dari pekerjaan dan atau

apapun peraturan yang terlalu mengikat daripada di SD-SMA. Tetapi, kembali ke

pertanyaan awal, apakah sikap ini masih bisa dikategorikan sebuah perlawanan

(banyak pria gondrong memiliki alasan seperti ini) atau hanya bagian dari

sebuah trend fashion.

Penulis

sendiri berpendapat, bahwa fenomena rambut gondrong yang terjadi sekarang

bukanlah bagian dari perlawanan, melainkan sebuah trend fashion. Tidak bisa disebut perlawanan karena memang objek

perlawanannya tidak ada—bila disebut melawan pemerintah, apa yang dilawan? Pemerintah

sudah tidak melarang hal itu. Kemudian, jika dikatakan untuk melawan stigma

masyarakat, tampaknya tidak bisa dilakukan di institusi pendidikan seperti

universitas—tidak jarang setelah lulus kepercayaan perlawanan itu kalah juga

oleh urusan perut dan masa depan. Jadi saya kira, alasan rambut gondrong sebagai

perlawan sudah kurang relevan—rambut gondrong lebih menampilkan ciri-ciri

fenomena trend fashion.

Dalam

sosiologi, ada satu tokoh sosiolog klasik berkebangsaan Jerman, bernama George

Simmel, yang menjelaskan fenomena sosial tentang fashion. Menurutnya, fashion

adalah suatu bentuk hubungan sosial yang mengizinkan orang-orang yang ingin

menyesuaikan diri dengan tuntutan kelompok berbuat demikian. Di sisi lain,

fashion juga memberikan norma yang dapat dilanggar orang-orang yang ingin

tampil individualistik.[3]

Dalam

konteks rambut gondrong, yang menjadi fashion adalah gaya rambut. Fashion yang

berkembang dalam mayoritas adalah rambut pendek rapih bagi pria, hal itu

disebabkan oleh pengaruh historis, dan setiap orang diizinkan untuk mengikuti

fashion tersebut. Di sisi lain, fashion ini bisa dilanggar, yaitu oleh

segelintir orang yang berambut gondrong. Pada kasus ini terlihat dualitas,

yaitu yang mengikuti trend fashion

dan tidak.

Rambut

gondrong menurut saya adalah sebuah antitesis fashion daripada perlawanan.

Individu yang tidak ingin terlihat sama dengan individu lain, mencoba untuk

membedakan dirinya. Tetapi menurut Simmel, hal ini tidak berbeda, orang yang

menjauhi trend fashion sebenarnya

tidak lebih baik atau lebih buruk dari yang mengikutinya. Menurutnya, para

individu dapat menghindari apa yang terkenal karena takut bahwa mereka, seperti

teman sebayanya, akan kehilangan individualitasnya, tetapi ketakutan itu nyaris

bukan merupakan tanda kekuatan pribadi dan independensi besar.[4]

Akhirnya

melalui uraian ini, penulis menyimpulkan bahwa rambut gondrong tidak lagi

diartikan sebagai perlawanan—terhadap rezim otoriter atau stigma

masyarakat—karena toh, sebagian dari kita luntur idealismenya ketika terjun ke

dunia sesungguhnya. Penulis mengartikan, bahwa rambut gondrong hanyalah bentuk

dualitas trend fashion—dimana

individu tidak ingin terlihat sama dengan yang lainnya, hingga membentuk

fashion yang berbeda. Tetapi, di luar sana tentu saja masih ada orang yang

benar-benar memercayai sikap rambut gondrong sebagai perlawanan, tetapi tentu

saja diikuti dengan sikap yang kritis terhadap masalah sosial untuk kebaikan,

yang bukan hanya untuk dirinya sendiri.

[1]

Berdikari Online. Rambut Gondrong dan Dinamika Perlawanannya.

Berdikarionline.com. Diakses dari http://www.berdikarionline.com/rambut-gondrong-dan-dinamika-perlawanannya/

pada tanggal 10 Maret 2019.

[2]

Dipantara, Tengku Ariy. HIPPIES BUKAN APOLITIS. Degilzine.com. Diakses dari https://degilzine.com/2018/02/26/hippies-bukan-apolitis/

pada tanggal 10 Maret 2019.

[3]

George Ritzer, Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan

Terakhir Postmodern, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)

[4] Ibid.

0 Komentar